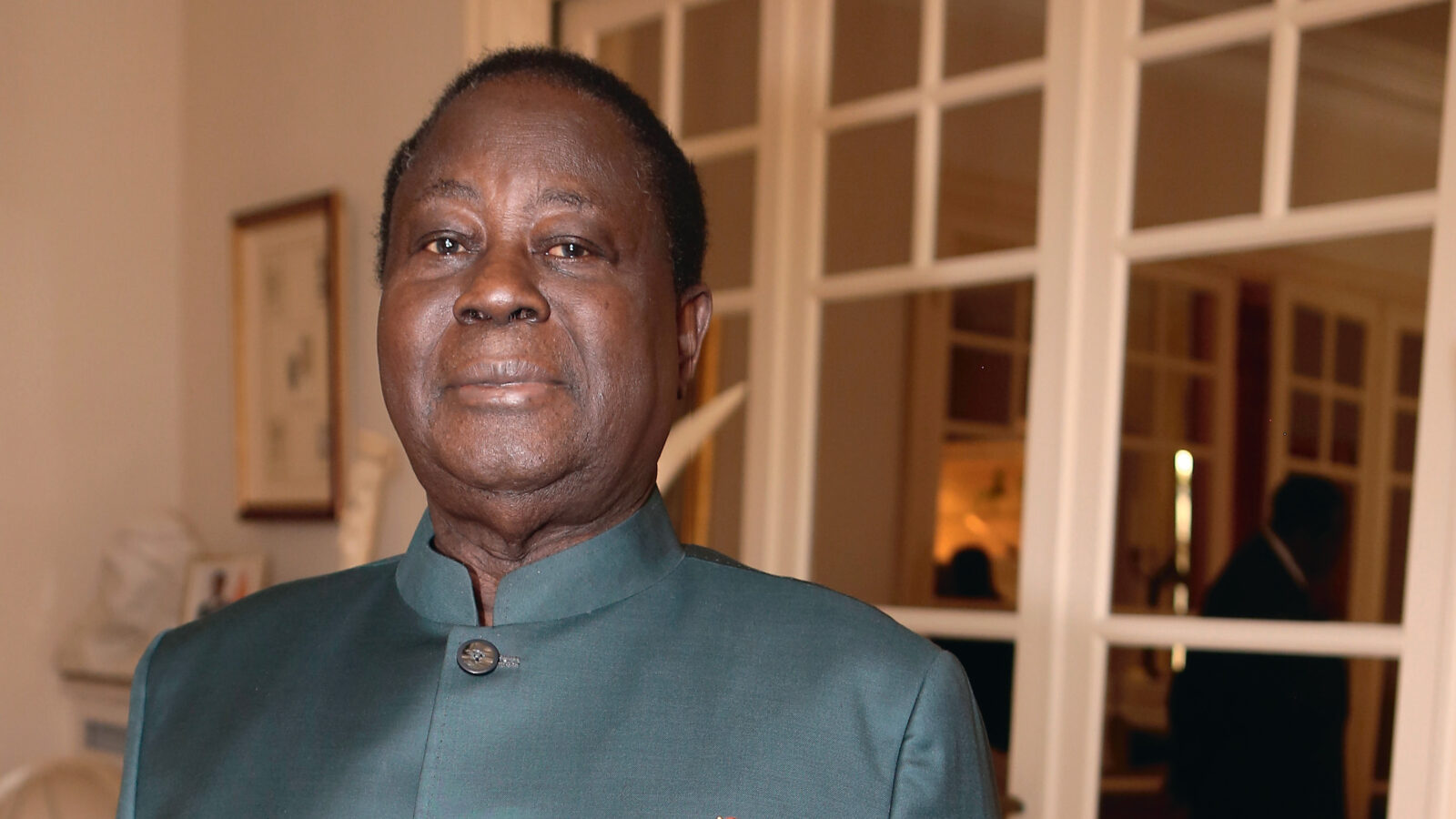

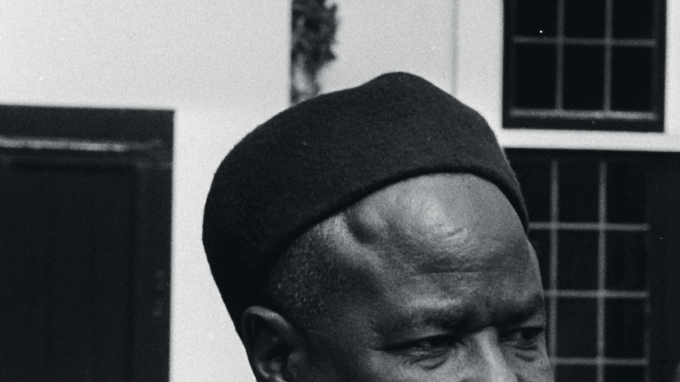

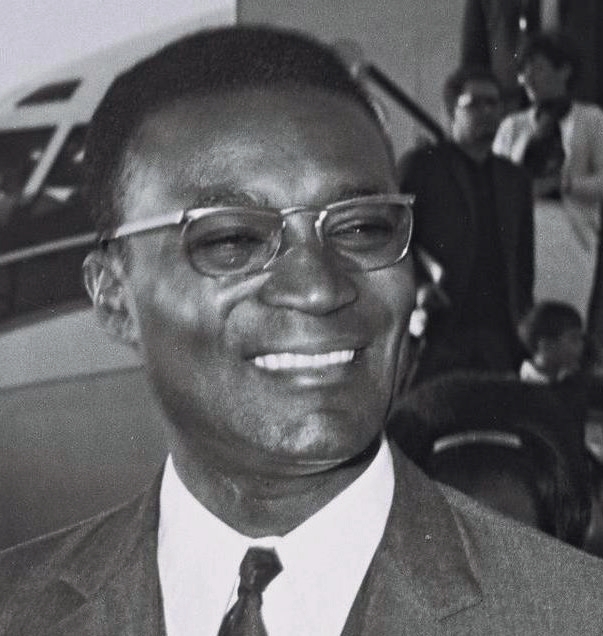

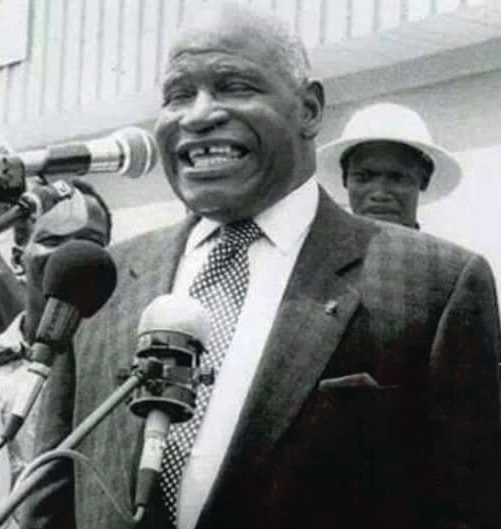

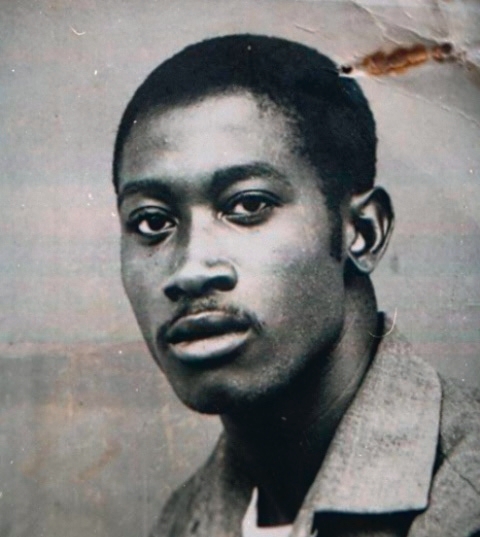

Henri Konan Bédié, l’ancien président de la Côte d’Ivoire, nous a quittés le 1er août. Il avait 89 ans…

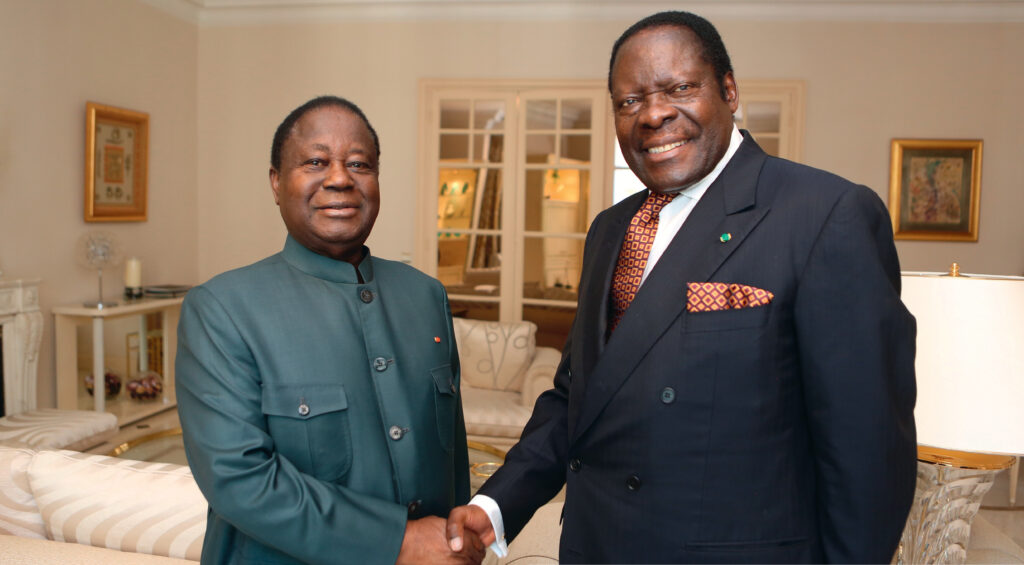

Bédié, président de 1993 à 1999, fut le successeur de Félix Houphouët-Boigny, à défaut d’être son héritier, n’ayant pas reçu de feuille de route pour la conduite du pays de la part de son aîné et mentor. Il reste le dernier président de l’ère bénie d’avant la guerre civile, quand la Côte d’Ivoire entretenait encore l’illusion d’être une nation unie vouée à un destin exceptionnel, celui de mener et éclairer tout un continent. J’ai souvent rencontré Henri Konan Bédié et discuté avec lui du sort de son pays. Notre dernière rencontre date de 2019. Elle avait donné lieu à un long entretien publié dans notre numéro JAE 411.

La dernière fois que Henri Konan Bédié a eu une conversation sérieuse avec son mentor Félix Houphouët-Boigny, c’était en octobre 1993 à Paris, deux mois avant la mort de ce dernier. Le chef de l’Etat ivoirien était fort mal en point et ne voyait pratiquement personne, mais il avait tenu à recevoir cet homme qui occupait alors les fonctions de président de l’Assemblée nationale, et qu’il avait essayé pendant des décennies de façonner à sa mesure — souvent avec le sentiment de ne pas y être arrivé.

Le chef de l’Etat ivoirien avait tenu à recevoir cet homme qui occupait les fonctions de président de l’Assemblée nationale.

ADOUBÉ PAR LE « VIEUX »

Les deux hommes avaient parlé longuement de divers sujets. A la fin de l’échange, le « Vieux » (c’est ainsi que l’on appelait affectueusement le président ivoirien) avait lâché un commentaire surprenant : « J’ai agi envers mon peuple comme je devais le faire, en répondant à la confiance qu’il avait placée en moi. J’ai fait le maximum pour défendre ce peuple paysan qui au départ était analphabète. J’ai fait de mon mieux, mais je n’ai pas tout accompli. Vous ferez le reste. »

Bédié avait cru avoir mal compris ! « Vous ferez le reste ? » Qui est ce « vous » ? Bédié se demande alors si Houphouët-Boigny parlait spécifiquement de lui, le président de l’Assemblée nationale et héritier présomptif depuis des décennies, ou plus généralement de la classe politique et de la génération qui allaient bientôt prendre la relève. Propos énigmatiques, même pour ceux qui connaissaient le Vieux aussi intimement que Henri Konan Bédié. Ce dernier n’avait évidemment pas osé demander de précision. Mais le mystère avait immédiatement enveloppé son esprit. Ce d’autant que le chef de l’Etat répétait souvent en privé : « Un chef baoulé ne révèle jamais le nom de son successeur. Il exerce le pouvoir jusqu’à la mort. »

Vu l’état de santé de Houphouët-Boigny, le président de l’Assemblée nationale avait cependant compris qu’il fallait déjà mettre ses propres forces politiques en alerte. Car il savait que la concurrence ne dormait pas, et que la bataille pour la succession serait rude, féroce et sans pitié. Sa toute dernière visite à son mentor avait eu lieu quelques semaines plus tard à Genève (Suisse). Mais il n’y avait eu aucun échange car le chef de l’Etat était pratiquement dans le coma. Il souffrait énormément. Evacué à Yamoussoukro pour y passer ses derniers moments de vie, il laissait un immense héritage sans testament. Bédié s’était rendu à son chevet et en était parti seulement le 5 décembre. « C’est vrai, j’ai quitté le chevet du président deux jours avant son décès, parce que ma présence à Yamoussoukro pouvait être mal perçue, explique-t-il dans son livre de confessions « Les Chemins de ma vie ». Je ne voulais pas donner aux gens le sentiment que j’attendais le dernier soupir d’Houphouët. »

GUERRE DE SUCCESSION

Les choses s’accélèrent et se gâtent dès la minute où le décès du président est annoncé par la famille le 7 décembre. Chacun des deux hommes qui croit sincèrement être le mieux placé pour succéder au « Vieux » a relu plusieurs fois la Constitution ivoirienne et s’est entouré de juristes plus ou moins inspirés, qui lui ont garanti que la Loi fondamentale contient des dispositions légitimant ses ambitions.

Les choses se gâtent dès la minute où le décès du président est annoncé par sa famille.

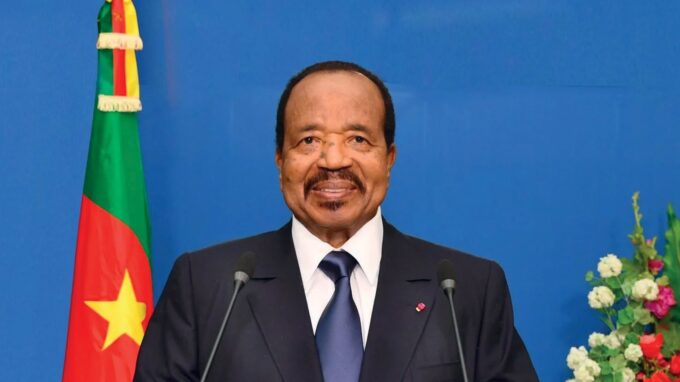

Outre Bédié, il y a Alassane Dramane Ouattara, le Premier ministre. Ce dernier est particulièrement motivé et n’a ménagé aucun effort pour se positionner sur l’échelon international. Il a convaincu quelques médias africains de Paris de mener en sa faveur une campagne par anticipation. Depuis des mois, il est ainsi présenté régulièrement comme un personnage hors du commun qui sortirait immédiatement la Côte d’Ivoire de la pauvreté s’il prenait en main les destinées du pays.

Le jour de la mort d’Houphouët-Boigny étant aussi celui de la fête nationale de Côte d’Ivoire, les chefs des trois institutions que sont l’Assemblée nationale (Bédié), le gouvernement (Ouattara) et le Conseil économique et social (Philippe Yacé) organisent une cérémonie solennelle de prise d’armes et un salut au drapeau. Les trois hommes se surveillent, comme dans un western. Chacun connaît les ambitions des deux autres et les jeux d’alliance possibles.

Les trois hommes se surveillent, comme dans un western. Chacun connaît les ambitions des deux autres.

LE VOYAGE À YAMOUSSOUKRO

Ensuite, ils se retirent secrètement au palais présidentiel pour la grande délibération. Ils invitent à leur conciliabule le grand chancelier Germain Coffi Gadeau. « Et là, j’ai assisté au déclenchement des hostilités, confiera plus tard Bédié. Philippe Yacé a déclaré que le Premier ministre devait être celui qui se rendrait seul à Yamoussoukro pour s’incliner devant la dépouille mortelle. J’ai objecté qu’il était impensable, dans ma position et compte tenu des fonctions que j’exerçais, que je n’aille pas saluer la dépouille du président. »

C’est le début de la guerre officielle entre les prétendants. Bédié s’aperçoit alors que Ouattara a pris de l’avance sur lui en enrôlant dans son camp Yacé et Coffi Gadeau. Dans ce groupe de quatre, il est donc mis en minorité. Pour symbolique que soit le voyage à Yamoussoukro, il est essentiel car il sera diffusé à la télévision et repris sur les médias du monde entier. Si Ouattara y est vu tout seul s’inclinant sur le cadavre du Vieux, il marquera des points importants dans le subconscient collectif et renforcera l’idée selon laquelle il est le successeur naturel du président défunt.

BÉDIÉ MIS EN MINORITÉ ET DÉPASSÉ

Même mis en minorité au sein de ce petit groupe, Bédié ne peut accepter la perspective d’un tel camouflet. Il quitte la réunion, courroucé mais silencieux, et décide de se rendre lui aussi à Yamoussoukro, car il ne peut pas perdre la bataille de l’image à un moment aussi crucial. Malheureusement pour lui, il apprend quelques minutes plus tard que le Premier ministre Ouattara a fait préparer l’avion présidentiel qui se tient prêt à décoller pour lui-même.

Bédié est furieux : constitutionnellement (Article 11), depuis la mort d’Houphouët-Boigny, c’est lui, le président de l’Assemblée nationale, le nouveau chef de l’Etat. Mais qu’à cela ne tienne : il se rend à Yamoussoukro par la route et y salue la mémoire de son mentor, s’entretient avec la famille de ce dernier, puis il revient immédiatement à Abidjan. Il est déjà quasiment 18 heures. Il a passé l’essentiel de la journée sur la route. Il sait que chaque minute compte car tout peut basculer d’un instant à l’autre, et l’armée doit rapidement savoir qu’un successeur civil au président Houphouët-Boigny a été désigné et a pris les choses en main.

Entre-temps le Premier ministre, qui a fait le voyage de Yamoussoukro en avion et donc bien plus rapidement, est revenu plus tôt à Abidjan, a annoncé le décès du président et a mis en place un comité d’organisation des obsèques. Or, ce n’était plus son rôle. Juridiquement, il a cessé d’être Premier ministre à l’instant où le Vieux est mort et que la Constitution prévoit automatiquement un nouveau chef de l’Etat, même provisoire. Que doit faire Bédié ? Il s’interroge et consulte une petite équipe de conseillers.

Bédié est furieux.

Constitutionnellement, le nouveau chef de l’Etat, c’est lui.

PRÉSIDENT PAR COMMUNIQUÉ

Il décide alors de ne pas laisser Ouattara prendre subrepticement le pouvoir à la faveur de quelques manœuvres et hésitations. Il prépare confidentiellement une déclaration destinée à clarifier les choses et à rassurer l’opinion sur le fait que le pays sera gouverné en conformité avec la Constitution. N’étant pas certain de la posture que le gouvernement adoptera, Bédié s’arrange très discrètement avec de hauts responsables de l’armée, qui lui offrent une escorte et même un char blindé pour se rendre au siège de la radio-télévision ivoirienne… où personne ne l’attend. Ayant bien préparé son opération, il y débarque peu après le début du journal télévisé et radiodiffusé de 20 heures. Son cortège bouscule le portail pour bien faire comprendre aux gardes armés en faction dans ce lieu que le président de l’Assemblée nationale ne demande pas leur permission pour entrer dans le building…Il se fait conduire au studio, s’installe à côté du journaliste aux yeux hagards qui lisait son téléprompteur, et interrompt l’édition pour y lire son communiqué !

Bédié décide de ne pas laisser Ouattara prendre subrepticement le pouvoir.

C’est ainsi que Henri Konan Bédié est devenu président de la République de Côte d’Ivoire — sans l’appui des responsables institutionnels dont le rôle à ce moment précis de la vie du pays était de suivre scrupuleusement les dispositions constitutionnelles. Le dauphin du Vieux a dû utiliser la force pour faire appliquer le droit. « Ma déclaration a suffi à faire comprendre aux intrigants que leur cause était perdue, expliquera Bédié des années plus tard. Le Premier ministre ne pouvait que se rendre à l’évidence. L’armée n’avait pas bougé car elle reconnaissait la pleine légitimité du processus de succession. Une demi-heure après ma déclaration, les représentants du corps diplomatique me rencontraient à mon domicile pour confirmer, sur le plan international, cette reconnaissance. » Le lendemain le pays a repris le travail normalement, comme si rien ne s’était passé, dans la dignité et le recueillement.

OUATTARA VAINCU MAIS DÉFIANT

Pourtant, le combat feutré entre Bédié et Ouattara ne se termine pas là. Des intrigues continuent. Le nouveau président autoproclamé mais ayant accédé à la magistrature suprême selon les dispositions en vigueur et donc légitime, attend que le Premier ministre lui présente immédiatement sa démission. Pour montrer son élégance, Bédié fait même passer le message à Ouattara qu’il lui confiera la responsabilité du gouvernement pour expédier les affaires courantes jusqu’à la fin des obsèques du président Félix Houphouët-Boigny. Aucune réponse. Il faut attendre deux jours pour que le Premier ministre réalise qu’il a perdu la partie, et qu’il présente sa démission. Il décline l’offre de demeurer provisoirement à son poste.

Il faut attendre deux jours pour que le Premier ministre réalise qu’il a perdu la partie.

Dans son livre « Les Chemins de ma vie », Henri Konan Bédié raconte ainsi sa désillusion lors de cette séquence de l’histoire ivoirienne : « Il est venu me voir le 9 décembre au soir, vêtu d’une tenue à manches courtes qui a choqué les personnalités présentes. Au cours de cette entrevue, il m’a déclaré qu’il avait été trompé par les juristes du gouvernement qui estimaient qu’il devait attendre que le décès du président soit constaté par la Cour suprême, et même la fin des obsèques, pour présenter sa démission. Son explication me paraissait difficile à admettre, mais comme j’avais toujours eu pour lui de l’amitié et manifesté de la protection, il a pu repartir libre. Je lui ai quand même fait savoir que j’aurais pu ordonner son arrestation pour avoir eu un tel comportement. Il m’a répondu : ‘Je ne savais pas que c’était aussi grave que cela.’ J’ai préféré garder mon calme en pensant au pays meurtri par ce grand deuil. »

ENFANT DU PAYS BAOULÉ

Henri Konan Bédié semblait avoir été préparé pour la fonction suprême de l’Etat. Né en mai 1934 à Dadiékro dans le département de Daoukro (en plein pays baoulé), Henri Konan Bédié fait partie de la première génération de citoyens ivoiriens de l’époque coloniale à avoir pu faire de brillantes études. Elève au Collège moderne de Guiglo (située dans l’Ouest du pays, dans la région du Cavally, à environ 600 kilomètres à l’ouest d’Abidjan), il obtient son baccalauréat scientifique en 1954. C’est l’année-charnière de sa vie : il n’a que vingt ans lorsqu’un jour, il trouve chez un de ses amis la photo d’une jeune fille qui le fascine. L’ami lui dit qu’il s’agit de sa propre sœur, Henriette Koizan Bomo, élève au Collège moderne de jeunes filles de Bingerville (non loin d’Abidjan). Le jeune Bédié est hypnotisé par la photo. Il n’en dort plus. Au risque de se brouiller avec son ami, il demande à rencontrer sa sœur. Dès le moment où il la voit pour la première fois, il chavire. Il sait que son destin est lié à celui de cette âme dont il se sent si proche. Henri et Henriette…

ETUDES SUPÉRIEURES EN FRANCE, À POITIERS

Cette année-là, il bénéficie d’une bourse pour continuer ses études supérieures à l’université de Poitiers (France). Il s’en sort bien, décrochant une licence en droit, deux diplômes d’études supérieures en économie politique et le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Son cœur est à Abidjan. Il use de tout son pouvoir de séduction et de négociation pour convaincre Henriette Koizan Bomo de le rejoindre en France. Pas facile car la jeune fille est une des douze enfants (six garçons et six filles) de Kablan Koizan, le directeur de l’école publique d’Aboisso — un homme connu pour sa rigueur et sa rectitude morale. Mais le jeune Bédié et sa famille parviennent à persuader la famille Koizan du sérieux de leurs intentions. Henriette est alors autorisée à quitter le territoire pour retrouver son amoureux en France. Les deux se marient en avril 1957 à Poitiers.

MARIAGE HEUREUX

Ils ont vécu ensemble plus de soixante-six ans de vie conjugale heureuse, élevant ensemble quatre enfants dont ils ont toujours été très fiers. « Je suis une épouse comblée, a déclaré Henriette quand Bédié est devenu chef de l’Etat. Je crois avoir eu la chance de rencontrer l’homme de ma vie, un être adorable et prévenant. Je remercie le Seigneur de tant de grâce. Depuis toujours, mon époux a été attentif, prévenant ; un père de famille digne et rangé. Devenu président de la République, il conserve ses qualités. Il est resté le même homme attaché aux siens. Aussi n’ai-je rien à lui reprocher ou à détester en lui. C’est un époux qui a toutes les qualités à mes yeux. »

Son époux lui a rendu cet amour et cette admiration. Parlant il y a quelques années en public, Bédié, qui est généralement très discret sur sa vie de famille, a surpris l’audience en déclarant : « Je ne peux terminer cette allocution sans adresser un mot spécial à mon épouse adorée, source d’inspiration intarissable. Son soutien constant depuis tant d’années, son amour, sa patience et sa compréhension ont fait de moi l’homme que je suis devenu et je tiens à l’en remercier de tout cœur. Je vous invite à vous joindre à moi pour la saluer. Madame Bédié, ma biche royale, fais-moi l’honneur et le plaisir de me rejoindre ici. » Ces mots avaient suscité un tonnerre d’applaudissements.

PREMIERS PAS DANS L’ADMINISTRATION

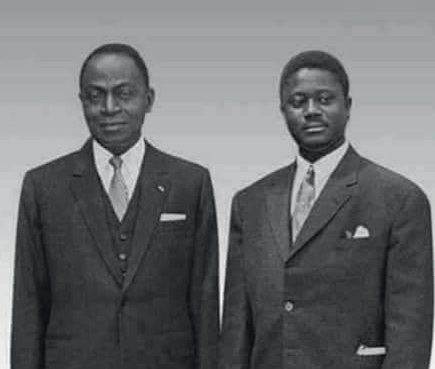

Dès son retour en Côte d’Ivoire en 1958, Bédié est nommé sous-directeur de la Caisse de Compensation et des Prestations familiales pour y contribuer à jeter les bases du système de sécurité sociale ivoirienne. Sans qu’il le sache, le président Houphouët-Boigny l’observait discrètement depuis des années et appréciait le sérieux de son engagement. Même lorsque le jeune étudiant s’était lancé dans le syndicalisme militant et anticolonial en France, le Vieux obtenait des rapports positifs à son sujet. En lui faisant confier un poste important et technique au sein de l’administration avant l’indépendance, le chef de l’Etat ivoirien voulait voir comment le jeune cadre se comporterait quand il disposerait de responsabilités et de pouvoir. Ce premier test a été concluant : Bédié s’est montré respectueux des opinions des autres et capable d’initier des réformes sans humilier qui que ce soit et sans susciter de colère.

Le président Houphouët-Boigny l’observait et appréciait le sérieux de son engagement.

INITIATION DIPLOMATIQUE

Un an plus tard, Houphouët-Boigny a souhaité le voir évoluer dans le monde anglo-saxon et dans des cercles internationaux de prise de décision. Il l’a fait nommer d’abord à Washington D.C. comme conseiller à l’ambassade de France aux Etats-Unis ; puis, estimant que le jeune homme était prêt à assumer des fonctions de grande visibilité, le Vieux l’a promu en 1961 premier ambassadeur de la toute jeune République de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis et au Canada. A seulement 26 ans, il est devenu ainsi l’interlocuteur du président John F. Kennedy au nom de son pays. Un tel démarrage de carrière ne pouvait augurer qu’un itinéraire professionnel et de vie exceptionnel. Ce d’autant que Bédié s’en sort très bien dans ce rôle difficile : il bonifie l’image de son pays sur la scène internationale et parvient à développer les relations économiques et financières avec le continent nord-américain.

Personne n’a donc été surpris lorsque cinq ans plus tard il est propulsé à la fonction la plus visible au sein du gouvernement : ministre des Affaires économiques et financières. Elle lui va comme un gant. Il parle peu, ménage les susceptibilités, se fait rarement des ennemis, mais réussit souvent à atteindre ses objectifs. Il occupe donc ce poste hautement sensible sans discontinuer de 1966 à 1977.

MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES À L’HEURE DE LA CROISSANCE

Sous l’autorité du visionnaire Houphouët-Boigny, il est donc l’artisan de la croissance économique exceptionnelle de la Côte d’Ivoire pendant les deux premières décennies de l’indépendance— cette période considérée comme celle du « miracle ivoirien ». Il attire des financements privés pour soutenir l’investissement et créer des emplois. Il améliore le climat des affaires. Il met en œuvre la politique du président centrée sur le développement des infrastructures sans tomber dans l’endettement excessif. Il maintient les taux d’imposition à des niveaux raisonnables. Il met en place la Bourse des valeurs d’Abidjan, ainsi que la Société nationale de financement pour soutenir l’émergence d’une classe d’entrepreneurs nationaux. Son aura de grand argentier du pays ne laisse personne indifférent. Pas même d’autres jeunes loups animés d’ambitions légitimes, qui commencent à le percevoir comme l’héritier présomptif du Vieux… et donc l’homme à abattre.

Il est donc l’artisan de la croissance économique exceptionnelle de la Côte d’Ivoire.

EMPÊTRÉ DANS LES SCANDALES

Les longs couteaux sont sortis dans son dos : des rumeurs de corruption sont lancées contre Bédié, sans aucune preuve. On l’accuse également d’avoir gaspillé des ressources publiques en lançant un programme de financement de petites et moyennes entreprises élaboré à la hâte et voué rapidement à l’échec. Le ministre est mis en cause dans plusieurs affaires, ce d’autant qu’il commet quelques erreurs de jugement : il devient lui-même actionnaire dans certaines entreprises dont la création est cofinancée par l’Etat.

Plus tard, il essaiera de s’en expliquer : « Lorsque les investisseurs venaient présenter un projet valable, l’Etat prenait une participation dans le capital. Nous faisions de même avec les nationaux qui voulaient créer des petites entreprises. Mais les mentalités étaient singulièrement timorées. Lorsqu’on introduisait une société en Bourse, personne ne souscrivait tant que le ministre des Finances n’avait pas acheté des actions le premier. On demandait : « Est-ce que le ministre en a pris ? Si j’achetais des actions, les gens suivaient ».

Cette explication ne convainc pas. Quand Bédié s’offre des actions de la société d’import-export Comafrique soutenue par l’Etat, l’information est vite diffusée par des gens qui ne lui veulent aucun bien. Pour les Ivoiriens, c’est la « société de Monsieur Bédié ». Le Vieux est agacé par toutes ces affaires. Leurs relations se détériorent, surtout à cause du scandale dit des complexes sucriers.

Le « Vieux » est agacé par toutes ces affaires. Leur relation se détériore.

LE PIÈGE DES COMPLEXES SUCRIERS

Pour des raisons essentiellement politiques, le chef de l’Etat avait décidé de créer de grands complexes sucriers, à Ferkessédougou (nord du pays). Il souhaitait y créer des emplois pour apaiser la colère des populations dans cette zone qui se sentait délaissée. Sans avoir réalisé des études économiques montrant la rentabilité de ces projets coûteux et techniquement difficiles à faire fonctionner correctement, le président avait annoncé la création de trois complexes de cent mille tonnes chacun de capacité de transformation de canne à sucre.

Les représentants d’autres régions du pays ont alors réclamé la même chose : ils voulaient eux aussi des complexes sucriers et des emplois industriels. Le président a accepté cette requête, ce qui a rendu le projet encore plus ambitieux : Bédié a reçu pour instruction de trouver des financements pour construire au total dix sucreries ! Il a respectueusement fait savoir au Vieux que ces projets causeraient un lourd endettement du pays et ne rapporteraient pas forcément les bénéfices économiques escomptés. Cinglante réponse de son mentor : « Si on était contre ma politique, on ne s’y prendrait pas autrement. »

Il a donc fallu commencer la construction des dix complexes. L’Etat n’a pu en financer que six, à des coûts exorbitants. Ils étaient implantés dans des régions totalement enclavées, ce qui nécessitait la construction de routes peu fréquentées et donc non rentables, l’installation de l’électricité, la construction de l’habitat pour les employés, etc. Le projet sucrier de Ferkessédougou prévoyait par exemple la construction d’un village pour loger les ouvriers et le traçage de la bretelle du chemin de fer pour drainer la marchandise vers les rails proches. En fin de compte, des années et des milliards dépensés plus tard, le projet a échoué.

EXIL À WASHINGTON

Les rumeurs anti-Bédié se multiplient. Houphouët-Boigny sait qu’il faut le sortir du gouvernement et l’exiler de nouveau pour lui donner une nouvelle virginité politique et une chance d’avenir. Il sort son ministre de l’Economie et des Finances du gouvernement et demande discrètement à l’Américain Robert McNamara, ancien ministre de la Défense de John F. Kennedy devenu président du groupe de la Banque mondiale, de trouver un point de chute honorable à son protégé. C’est ainsi que Bédié se retrouve de nouveau à Washington D.C. en tant que conseiller à la Société financière internationale (SFI, filiale de la Banque mondiale).

Il y effectue sa « traversée du désert », plutôt dorée, maintenant ses relations privilégiées avec le Vieux. Ce dernier dira d’ailleurs publiquement : « Dans cette affaire, j’ai été mal compris ou plutôt je me suis fait mal comprendre. Bédié n’avait personnellement rien à voir avec les affaires en question. En ce qui le concerne, si j’ai tenu à le faire partir du gouvernement, c’est avant tout pour lui faire subir une épreuve. Je voulais qu’il sache, une fois hors du gouvernement, quels sont ses vrais amis, car à son poste de ministre de l’Economie et des Finances, il avait fini par croire que tous ceux qui sablaient le champagne et fumaient le cigare avec lui étaient ses amis, alors qu’il n’en est rien… » Trois ans plus tard, Bédié revient au bercail où il est élu député et maire de Daoukro et président de l’Assemblée nationale qu’il dirige avec brio en attendant son heure. Ce 7 décembre 1993 lorsque le Vieux s’éteint, il est prêt, aguerri, et ne laisse pas passer sa chance.

RETOUR GAGNANT

La magistrature suprême n’est pas une sinécure. Surtout en cette décennie 90 lorsque la crise économique frappe durement et que la progression démographique plus rapide que celle du taux de croissance génère pauvreté, baisse du pouvoir d’achat et frustrations. Quelques jours seulement après son accession au palais, Bédié doit approuver la dévaluation de 50% du FCFA contre laquelle son prédécesseur s’était toujours opposé. Le déficit budgétaire est de 1 200 milliards de FCFA et la dette extérieure se monte à 18 milliards de dollars.

Le Fonds monétaire international (FMI) où siège désormais son adversaire et ancien Premier ministre Alassane Dramane Ouattara, impose un programme de stabilisation et d’ajustement structurel qui prévoit la baisse des salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat. Ce sont donc des années difficiles. Les tensions sociales se transforment vite en tensions ethniques, manipulées par ses adversaires politiques. Lui-même commet une nouvelle erreur politique en promouvant le concept ambigu d’« Ivoirité », qui est interprété comme un moyen d’empêcher Ouattara (dont l’origine paternelle est burkinabè) de se présenter à l’élection présidentielle d’octobre 1995.

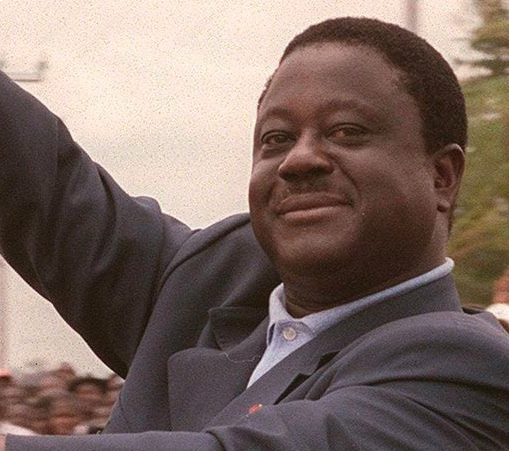

LES ANNÉES DE GUERRE

Ce scrutin est boycotté par Laurent Gbagbo, leader du Front populaire ivoirien et principal opposant après la disqualification de Ouattara. Bédié est élu, mais les difficultés s’amoncellent sur son chemin. La colère monte. Une mutinerie commanditée par ses adversaires politiques et soutenue par des chefs d’Etat voisins dégénère en un coup d’État militaire le 24 décembre 1999.

Bédié doit quitter son palais en catastrophe à bord d’un hélicoptère de l’armée française. Exfiltré vers le Togo, il arrive à Paris le 3 janvier 2000. Le général Robert Guéï prend ainsi le pouvoir à Abidjan. Un mandat d’arrêt international pour « détournement de fonds publics » est émis contre lui, sans conséquence. Sûr de lui, l’officier félon organise un scrutin présidentiel en octobre 2000 pour tenter de légitimer son autorité. Il rejette les candidatures de Bédié et de Ouattara et se croit assuré de la victoire. Erreur : impopulaire, il est largement battu par Laurent Gbagbo, qui devient chef de l’Etat.

Bédié doit quitter son palais en catastrophe à bord d’un hélicoptère de l’armée française.

EXIL À PARIS

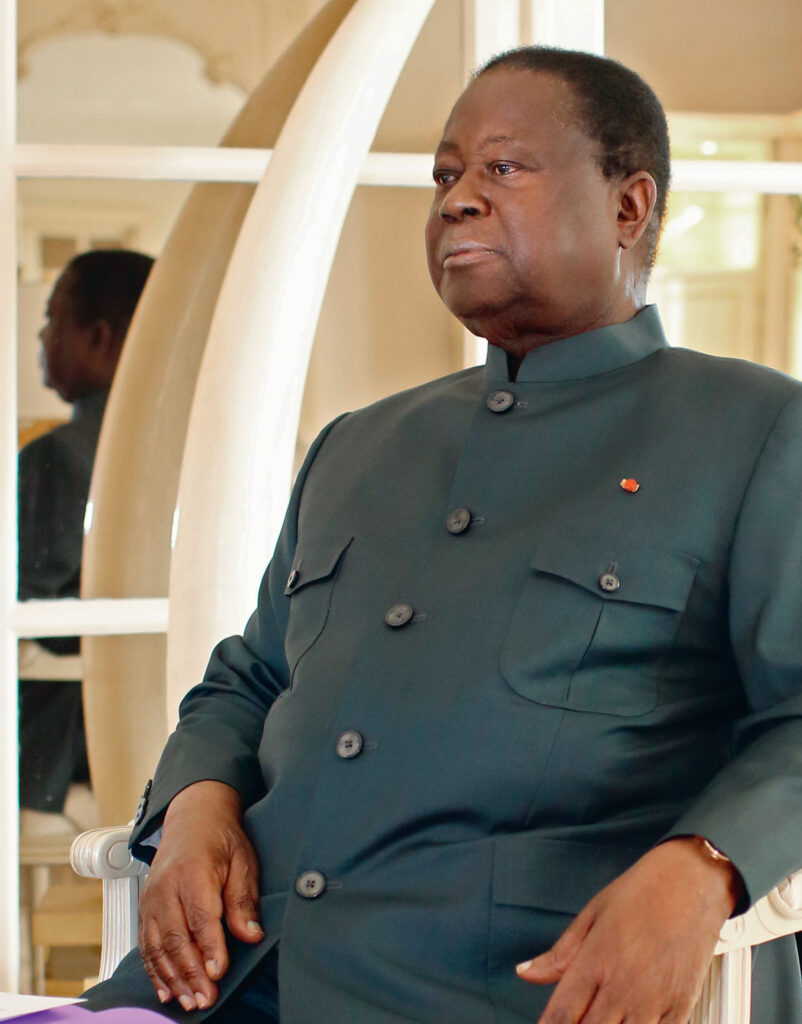

Après deux ans d’exil à Paris, Bédié rentre en Côte d’Ivoire pour participer au Forum de réconciliation nationale. Membre de droit du Conseil constitutionnel, il est investi en 2006 par le Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA, la formation politique fondée par le Vieux) comme candidat à l’élection présidentielle. Après plusieurs reports, celle-ci a lieu le 31 octobre 2010 et il est classé troisième, obtenant 25,2% au premier tour. Il est ainsi de facto le « faiseur de roi » au second tour. Il appelle ses électeurs à voter pour Ouattara, son adversaire politique de longue date. Ce choix s’avérera déterminant car leur alliance permet de battre Gbagbo. Quatre ans plus tard, Bédié fait de nouveau alliance avec le président sortant : dans un discours mémorable prononcé à Daoukro en septembre 2014, le président du PDCI-RDA déclare que le parti ne présentera pas de candidat à l’élection présidentielle de 2015 mais soutiendra de nouveau Ouattara. En réalité, cet engagement reflète un « deal » : les deux hommes ont convenu que le chef de l’Etat quittera le pouvoir en 2020 et fera un retour d’ascenseur en soutenant un candidat du PDCI-RDA.

TRAHI ET INFANTILISÉ, COMME UN DÉBUTANT

Naïveté de la part de Bédié, qui a pourtant des décennies d’expérience de la vie politique de son pays et une excellente connaissance des principaux acteurs ? peut-être. Toujours est-il que Ouattara n’a pas quitté le pouvoir en 2020 comme convenu dans le « deal ». Bédié s’est senti trahi, utilisé et infantilisé. Sa colère a été incandescente, lui qui savait toujours garder ses nerfs. Il crée un Conseil national de transition, présenté comme un gouvernement parallèle. Le régime fait arrêter et emprisonner plusieurs figures de l’opposition et installe un blocus autour de la résidence de Bédié au quartier Cocody-Ambassades. Ce dernier abandonne alors le bras de fer et accepte de rencontrer de nouveau Ouattara moins de deux semaines plus tard. La tension baisse mais l’homme de Daoukro ne digère pas le fait d’avoir subi le coup politique dont il a été victime de son allié. Sous son autorité de président incontesté, le PDCI-RDA se retranche de nouveau dans l’opposition, nouant des alliances diverses dans l’espoir de reconquérir le pouvoir. Il n’y est pas parvenu.

Bédié s’est senti trahi, utilisé et infantilisé. Sa colère a été incandescente.

L’HOMMAGE DE SON PREMIER ADVERSAIRE

Ce 1er août, Bédié a été victime d’un malaise. Il a été transporté à la Polyclinique Internationale Sainte Anne-Marie (PISAM) d’Abidjan où il a rendu l’âme. C’est Alassane Ouattara qui a annoncé son décès dans un communiqué : « Mes chers compatriotes, j’ai la grande tristesse de vous annoncer le décès du Président Henri Konan Bédié, ancien Président de la République, survenu ce mardi 1er août 2023. Je rends hommage à mon aîné, grand serviteur de l’État, personnalité politique de premier plan et fidèle compagnon du Président Félix Houphouët-Boigny, qui a apporté une grande contribution au développement de notre pays. Le Président Henri Konan Bédié a servi la Côte d’Ivoire avec dévouement à tous les postes qu’il a occupés. Je salue la mémoire de ce grand homme d’État qui avait un profond amour pour la Côte d’Ivoire. Je voudrais, au nom du Gouvernement, de la Première Dame et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Bédié, à toutes les familles alliées, à sa famille politique, le PDCI-RDA, ainsi qu’à l’ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix ! »

Toute la classe politique ivoirienne a rendu hommage à cet homme parti à 89 ans, et dont chacun garde un souvenir positif. L’héritier sans testament du Vieux aura assumé sa part de responsabilité dans la marche de son pays et du continent.

Toute la classe politique ivoirienne a rendu hommage à cet homme parti à 89 ans.